Qu’est-ce que la présomption d’innocence ?

La présomption d’innocence, principe essentiel du droit pénal, est la pierre angulaire d’une justice équitable. Au cœur de tout système juridique démocratique, cette notion fondamentale affirme que toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par un tribunal compétent, au-delà de tout doute raisonnable.

Ancrée dans les traditions juridiques les plus anciennes et consacrée par les textes constitutionnels, la présomption d’innocence garantit l’intégrité des procédures judiciaires.

De ses origines aux enjeux actuels, en passant par ses fondements ou la répression de ses atteintes, Alter Avocats, avocats en droit pénal, vous explique tout ce que vous devez savoir sur la présomption d’innocence.

Fondements et évolution historique de la présomption d'innocence

Origines romaines de la présomption d’innocence

La présomption d’innocence, principe fondamental de la justice moderne, trouve ses racines dans les premiers systèmes juridiques du droit romain antique. Le célèbre adage « Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat » (« La charge de la preuve incombe à celui qui affirme, non à celui qui nie ») était largement reconnu devant les tribunaux romains. À cette époque, l’accusation devait fournir des preuves convaincantes pour établir la culpabilité de l’accusé dont l’innocence était présumée jusqu’à ce que cette preuve soit apportée.

Consécration par les textes nationaux et internationaux

Au fil des siècles, ce principe s’est développé et a été adopté par d’autres systèmes juridiques à travers le monde. Il a été codifié et consacré par les textes internationaux.

À ce titre, la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 proclame en son article 11 que « toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées ». La Convention européenne des droits de l’homme prévoit quant à elle, en son article 6, que « toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ».

La présomption d’innocence a continué son évolution pour s’adapter aux besoins changeants de la société. Certaines réformes l’ont renforcée de manière à protéger davantage les droits des accusés et à leur garantir un procès équitable. De nombreux pays ont notamment adopté des lois interdisant l’utilisation de preuves obtenues par la torture ou d’autres formes de traitement cruel, inhumain ou dégradant.

En France, la présomption d’innocence est consacrée, depuis la loi du 15 juin 2000, par l’article préliminaire du Code de procédure pénale, insérée à l’article 9-1 du Code civil et érigée en principe à valeur constitutionnelle.

Principes juridiques de la présomption d'innocence

Charge de la preuve

La présomption d’innocence suppose que l’accusation présente des preuves suffisamment convaincantes pour démontrer d’une part, l’existence d’une infraction, et d’autre part, la culpabilité de l’accusé, sans que subsiste le moindre doute. Les autorités judiciaires doivent ainsi mener une enquête approfondie et impartiale pour rassembler ces preuves. Les juges et les jurés, quant à eux, sont tenus de respecter ce principe lors du procès. Si l’accusation échoue, l’accusé ou le prévenu demeure présumé innocent et ne peut être condamné.

Cette disposition est essentielle pour protéger les droits fondamentaux de l’accusé ou du prévenu et lui assurer un procès équitable.

Exceptions à la présomption d’innocence

Le principe de présomption d’innocence peut connaître des exceptions, strictement encadrées par le cumul de plusieurs conditions fixées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 16 septembre 2011 :

- l’infraction doit présenter un caractère exceptionnel ;

- l’éventuelle présomption de culpabilité doit présenter un caractère raisonnable ;

- il doit s’agir d’une présomption simple, qui peut être renversée par la preuve contraire ;

- les droits de la défense doivent être respectés.

Exemples :

|

Les atteintes à la présomption d'innocence

Le rôle des médias et de l’opinion publique

Dans le contexte médiatique actuel, le respect de la présomption d’innocence est de plus en plus compromis. Les reportages sensationnalistes et la diffusion rapide d’informations préjudiciables via les réseaux sociaux influencent l’opinion publique qui préjuge alors de la culpabilité d’un accusé avant même le début de son procès.

Cela peut non seulement porter atteinte à la réputation du mis en cause, mais également compromettre l’équité du procès.

Le saviez-vous ?

Toute personne relaxée ou acquittée dispose, en vertu de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881, d’un droit de réponse pour faire mentionner sa relaxe ou son acquittement dans un média.

L’équilibre entre la présomption d’innocence et la protection des victimes

Dans le cadre judiciaire, l’équilibre entre la présomption d’innocence et la protection des victimes est un véritable défi. D’un côté, la présomption d’innocence assure que toute personne accusée d’un crime est considérée comme innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit prouvée. De l’autre, l’institution judiciaire doit protéger les droits et l’intégrité des victimes (droit à la protection de leur vie privée, droit à l’information, droit à réparation, etc).

Pour tenter de maintenir un équilibre entre ces deux impératifs, des mesures spécifiques sont mises en place :

- la défense, l’accusation et la partie civile ont des rôles bien distincts tenus par des acteurs différents du corps judiciaire : avocat de la défense, avocat de la partie civile, Ministère public (procureur de la République ou avocat général ) ;

- la possibilité de tenir le procès à huis clos pour protéger, dans certains cas précis, la vie privée des victimes lors de la divulgation de détails sensibles ;

- la mise en œuvre de programmes d’aide aux victimes destinés à leur offrir un accompagnement psychologique et juridique ;

- etc.

La répression des atteintes à la présomption d’innocence

Divulgation d’informations sur une enquête ou une instruction en cours

La divulgation d’informations concernant une enquête ou une instruction judiciaire en cours peut être considérée comme une atteinte à la présomption d’innocence si elle a pour effet de présenter comme coupable la personne concernée par l’enquête ou l’instruction (articles 11 et suivants du Code de procédure pénale).

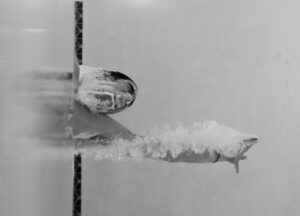

Diffusion d’images de personnes menottées ou en détention provisoire

La diffusion de telles images sans nécessité informative peut être perçue comme une atteinte à la présomption d’innocence, en présentant la personne comme coupable avant toute condamnation (« loi Guigou » du 15 juin 2000).

Déclarations publiques des autorités

Les déclarations d’autorités publiques qui préjugent de la culpabilité d’une personne peuvent également être considérées comme une atteinte à la présomption d’innocence (Loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale).

Peines encourues

Les sanctions pour atteinte à la présomption d’innocence varient selon la gravité de l’infraction et le statut de leur auteur :

- Les peines d’amende sont les sanctions les plus courantes en matière d’atteintes à la présomption d’innocence. Leur montant dépend de la gravité de l’infraction et peut, dans certains cas, être considérablement élevé.

- La victime d’une atteinte à la présomption d’innocence peut, par ailleurs, se voir octroyer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

- Les professionnels du droit peuvent également être soumis à des sanctions disciplinaires en cas de violation de la présomption d’innocence.

Pilier de la procédure pénale française, la présomption d’innocence joue un rôle essentiel de protection des droits et libertés individuelles face à la justice. La violation de ce principe peut non seulement porter atteinte aux droits de l’individu concerné, mais également éroder la confiance du public dans le système judiciaire. Aussi, la préservation de la présomption d’innocence est indispensable et les acteurs judiciaires ont vocation à y contribuer comme remparts contre les abus de pouvoir et les injustices. Vous souhaitez obtenir des conseils juridiques personnalisés ? Vous recherchez un avocat ? Chez Alter Avocats, nos spécialistes du droit pénal et de la procédure pénale vous assurent un accompagnement de qualité et de confiance. N’hésitez pas à nous contacter.